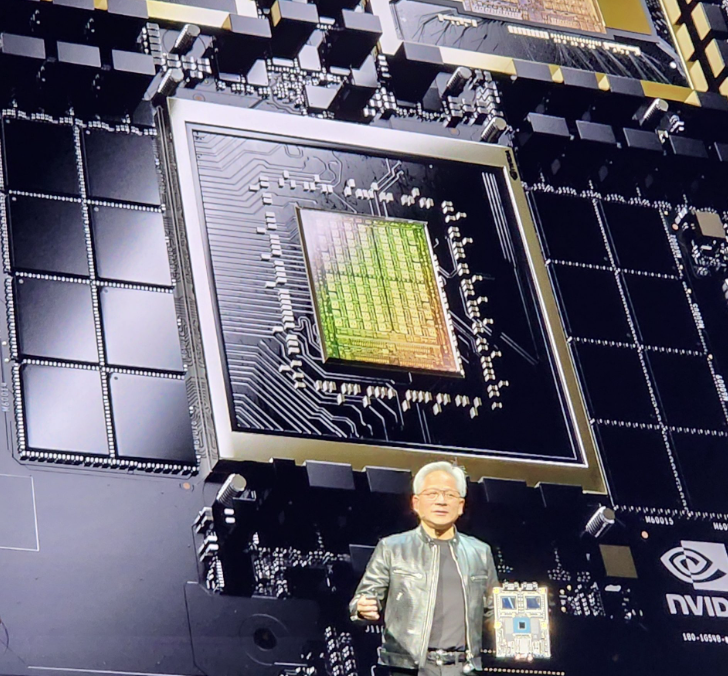

엔비디아가 AI 혁신의 선두주자로 자리 잡은 가운데, 최근 발표된 루빈 울트라(Rubin Ultra)와 파인만(Feynman) AI 칩은 그 야심 찬 행보를 한층 더 보여준다. 이 두 칩은 2027년과 2028년에 각각 출시를 앞두고 있으며, AI 워크로드의 폭발적인 수요를 충족하기 위해 설계되었다. GTC 2025에서 CEO 젠슨 황이 공개한 이 로드맵은 단순한 하드웨어 업그레이드를 넘어, 데이터센터와 로보틱스, 개인용 슈퍼컴퓨팅까지 아우르는 미래 비전을 제시한다. 루빈 울트라와 파인만의 기술적 특징부터 활용 가능성을 알아보자.

루빈 울트라: 2027년의 AI 괴물

루빈 울트라는 2027년 하반기 출시를 목표로 개발 중인 칩으로, 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼인 루빈(Rubin)의 향상된 버전이다. 이 칩은 단일 패키지에 4개의 GPU 다이를 통합해 설계되었으며, 이는 기존 블랙웰(Blackwell) 시리즈와 비교해 획기적인 도약을 의미한다. 공식 발표에 따르면, 루빈 울트라는 FP4 정밀도에서 최대 100 페타플롭스(petaflops)의 성능을 제공한다. 이 수치는 현재 블랙웰 B200의 20 페타플롭스를 훨씬 넘어서는 수치로, 추론(inference) 작업에서 압도적인 효율을 보여줄 전망이다.

메모리 면에서도 큰 변화가 있다. 루빈 울트라는 HBM4e 메모리를 1테라바이트(TB) 탑재하며, 대역폭은 무려 13TB/s에 달한다. 이는 이전 세대 HBM3e(최대 288GB)보다 용량과 속도 모두 대폭 업그레이드된 결과다. 이런 사양은 대규모 언어 모델(LLM)이나 멀티모달 AI 같은 복잡한 작업을 처리할 때 빛을 발한다. 특히, NVL576 랙 구성에서는 576개의 GPU를 묶어 최대 15 엑사플롭스(exaflops)의 FP4 추론 성능을 끌어낸다. 이는 블랙웰 울트라 GB300 대비 14배 높은 성능으로, AI 데이터센터의 효율성을 극대화하려는 엔비디아의 의지가 엿보인다.

파인만: 2028년의 미지의 강자

루빈 울트라 다음으로 등장할 파인만은 2028년 출시를 앞두고 있다. 이 칩은 미국의 이론 물리학자 리처드 파인만(Richard Feynman)의 이름을 따 명명되었으며, 루빈 시리즈를 잇는 차세대 아키텍처로 자리 잡을 예정이다. GTC 2025에서 젠슨 황은 파인만에 대해 구체적인 사양은 공개하지 않았지만, “베라(Vera)” CPU와 결합될 것이며 차세대 HBM 메모리—아마도 HBM5—를 사용할 것이라고 언급했다. 이는 파인만이 루빈 울트라의 성능을 한 단계 더 끌어올릴 가능성을 시사한다.

업계 전문가들은 파인만이 5~20배의 연산 성능 증가를 목표로 설계될 것으로 추측한다. 루빈 울트라가 이미 괴물 같은 성능을 자랑하는데, 그 뒤를 잇는 파인만이라면 어떤 수준일지 상상하기조차 어렵다. SNS에 올라온 한 포스트에서는 “파인만이 2028년에 출시되면 AI 공장이 현실이 될 것”이라며 기대감을 드러냈다. 엔비디아가 로보틱스와 물리적 AI(physical AI)를 강조하는 만큼, 파인만은 인간형 로봇이나 자율주행 시스템 같은 실시간 연산이 필수적인 분야에서 핵심 역할을 맡을 가능성이 크다.

기술적 혁신: 베라 CPU와 NVLink의 조화

루빈 울트라와 파인만은 단순히 GPU만으로 완성되지 않는다. 이 칩들은 엔비디아가 자체 설계한 베라 CPU와 긴밀히 연동된다. 베라는 88개의 맞춤형 ARM 코어로 구성되며, SMT(동시 멀티스레딩)를 통해 소켓당 176스레드를 지원한다. 이는 기존 그레이스(Grace) CPU의 72코어 대비 두 배 빠른 성능을 약속한다. 공식 자료에 따르면, 베라는 루빈 GPU와 통합된 NVLink 6를 통해 칩 간 데이터를 초고속으로 주고받으며, 루빈 울트라에서는 NVLink 7로 업그레이드된다.

네트워킹 측면에서도 발전이 두드러진다. 루빈 울트라는 1.6Tbps의 ConnectX-9 NIC를 사용하며, 랙 단위로 260TB/s의 연결 대역폭을 제공한다. 파인만은 이보다 더 진보한 NVLink 8과 실리콘 포토닉스 기술을 도입할 가능성이 제기된다. 이런 기술들은 데이터센터의 전력 소모를 줄이면서도 초대형 AI 모델을 원활히 돌릴 수 있게 해준다. 젠슨 황은 “AI 공장은 토큰을 생산하는 미래의 공장”이라며, 이런 칩들이 그 중심에 설 것이라고 강조했다.

활용 분야: AI 공장에서 로봇까지

루빈 울트라와 파인만의 성능은 단순히 숫자에 그치지 않는다. 이 칩들은 AI 훈련과 추론을 넘어 다양한 산업에 영향을 미칠 전망이다. 예를 들어, 루빈 울트라는 600kW급 NVL576 랙으로 구성되어 헬스케어 분야에서 질병 진단 AI를, 금융 분야에서 실시간 리스크 분석을 가속화할 수 있다. 한편, 파인만은 로봇 공학에 특화된 연산 능력으로 인간형 로봇이나 스마트 시티 프로젝트에 활용될 가능성이 높다.

엔비디아는 이미 개인용 AI 슈퍼컴퓨터인 DGX 스파크와 DGX 스테이션을 발표하며, 이런 칩들이 소규모 연구실이나 기업에서도 사용될 수 있음을 보여줬다. 루빈 울트라와 파인만이 상용화되면, 이런 데스크톱 장치들도 더 강력한 성능으로 업그레이드될 것이다. SNS에서 한 사용자는 “루빈 울트라로 개인용 PC가 데이터센터급 성능을 낼 날이 머지않았다”며 흥분을 감추지 못했다.

시장 경쟁과 도전 과제

엔비디아의 이런 행보는 경쟁이 치열한 AI 칩 시장에서 우위를 지키려는 전략으로 보인다. AMD와 인텔이 MI300 시리즈나 가우디(Gaudi) 칩으로 추격 중이고, 중국의 딥시크(DeepSeek) 같은 신흥 기업도 저비용 모델로 시장을 흔들고 있다. 하지만 엔비디아는 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어 생태계—특히 오픈소스 Dynamo—를 강화하며 차별화를 꾀한다. 젠슨 황은 “딥시크 R1도 블랙웰에서 30배 빠르게 돌릴 수 있다”며 자신감을 드러냈다.

다만, 도전도 적지 않다. 루빈 울트라의 600kW 전력 소모는 데이터센터 냉각과 인프라에 부담을 줄 수 있다. 파인만 역시 TSMC의 N2 노드나 인텔의 14A 공정으로 제조될 가능성이 거론되는데, 생산 지연이나 비용 문제가 변수로 남는다. 그럼에도 엔비디아의 기술력과 시장 지배력은 이런 도전을 극복할 가능성을 높여준다.

미래를 여는 칩

루빈 울트라와 파인만은 AI의 다음 단계를 위한 토대다. 2027년 루빈 울트라가 상용화되면 데이터센터는 더 효율적이고 강력한 “AI 공장”으로 변모할 것이다. 2028년 파인만은 그 바통을 이어받아 로봇과 자율 시스템의 시대를 열 가능성이 크다. 엔비디아가 제시하는 이 로드맵은 단순한 칩 출시가 아니라, 기술이 인간 삶을 어떻게 바꿀지에 대한 청사진이다.

'일상 > IT.과학' 카테고리의 다른 글

| 펄어비스 블랙 스페이스 엔진: 빛난 기술력의 증명 (0) | 2025.03.25 |

|---|---|

| 알리바바 LHM: 단일 이미지를 3D 애니메이션으로 바꾸는 기술 (0) | 2025.03.25 |

| ReCamMaster: 영상 시점을 자유롭게 바꾸는 혁신 기술 (0) | 2025.03.25 |

| 스태빌리티 AI의 Stable Virtual Camera: 사진을 3D로 바꾸는 혁신 (0) | 2025.03.25 |

| 엔비디아 DGX 스파크: AI 연구를 위한 데스크톱 슈퍼컴퓨터 (0) | 2025.03.25 |